2025年4月から多子世帯向けに大学無償化が始まります。この記事では、制度の詳細や利用条件、手続き方法を解説します。また、従来の大学無償化との違いについても併せてお伝えします。

目次

大学無償化とは?

大学無償化とは、正式名称を「高等教育の修学支援新制度」 といいます。進学する意欲があるにも関わらず、金銭的な理由で進学できない方への支援を目的として、国が大学・短期大学・高等専門学校(4・5年生)・専門学校の入学金や授業料の減免、返還不要の給付型奨学金を支援することで、教育費の負担を軽減する制度のことを指します。

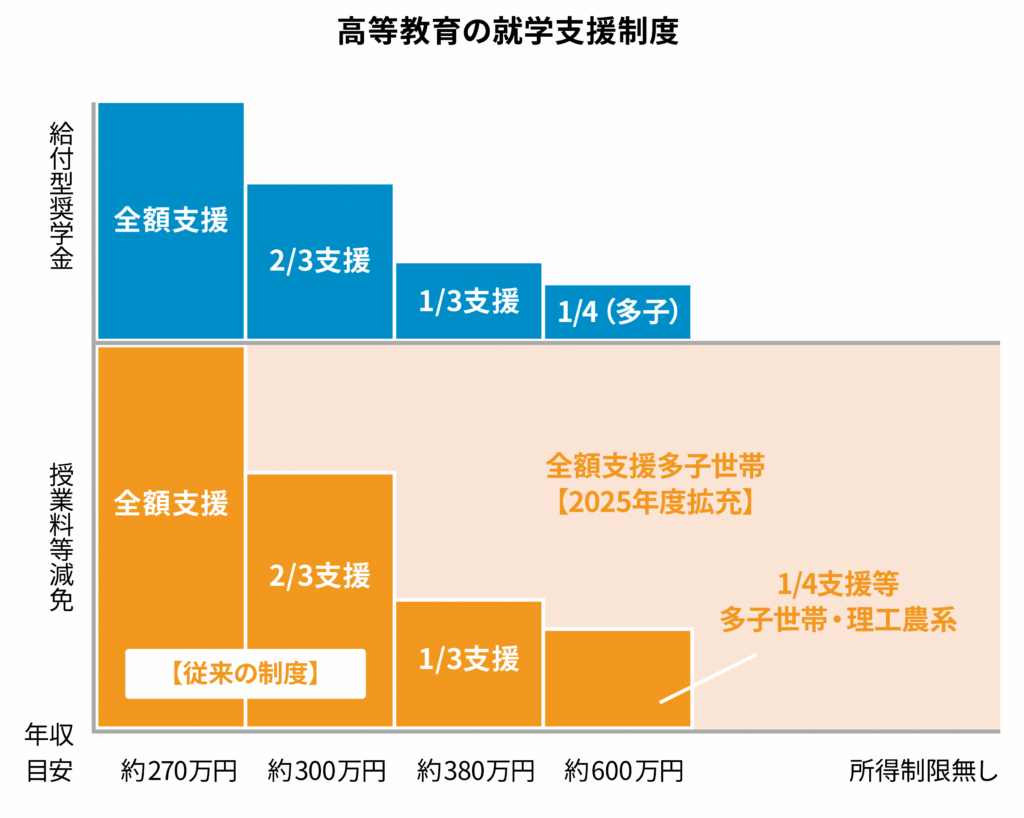

支援内容は大きく分けて「授業料等減免制度」と「給付型奨学金」の2種類があります。対象者は大学などの授業料や入学金の免除もしくは減額に加えて、返済不要の給付型奨学金も支給されます。2025年度からは、扶養する子どもが3人以上いる多子世帯を対象に「授業料等減免制度」が拡充され、所得制限なしで授業料や入学金が減免されることになりました。

なお、扶養する子どもが3人未満であっても所得によって授業料等減免や給付型奨学金の支給が受けられる従来の制度は引き続き残ります。

「大学無償化」と聞くとすべての費用が免除されるイメージを持ってしまいますが、支援には上限があるとともに、さまざまな条件が設けられているため注意が必要です。

大学無償化の対象となる条件

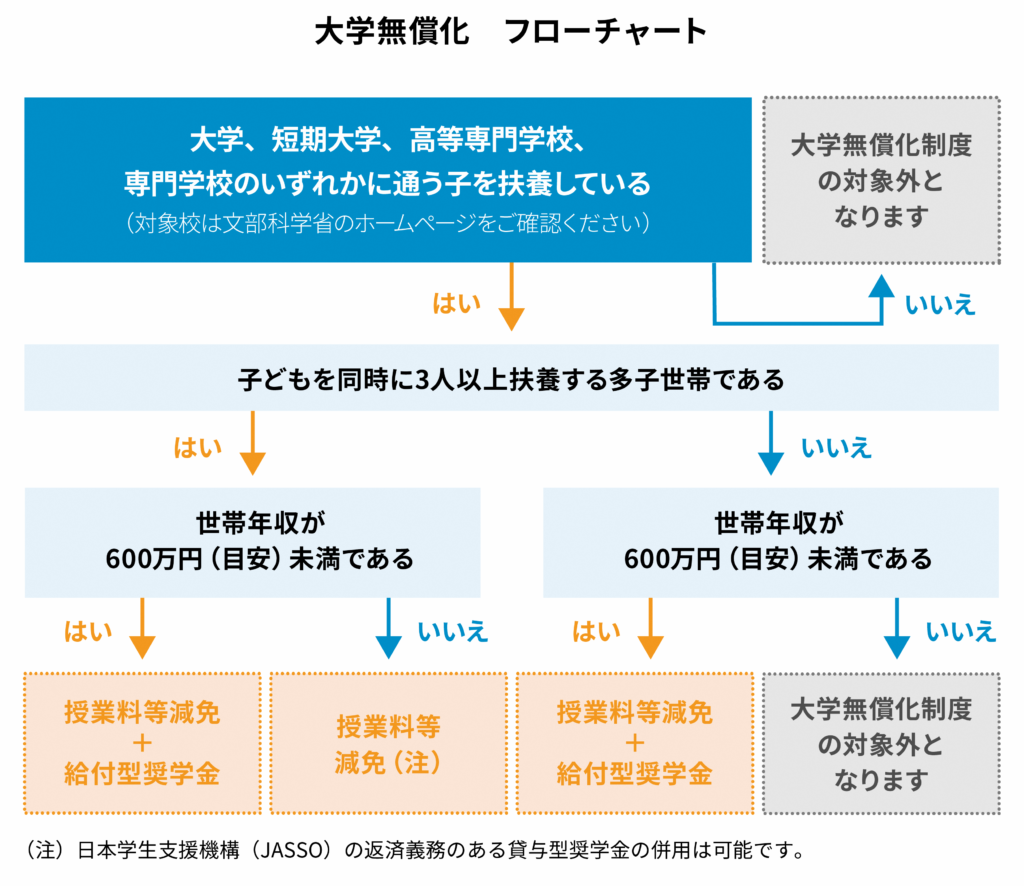

大学無償化の対象になるかどうかは、以下のフローチャートを参考に見ていきましょう。

出典:文部科学省「令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ」

「授業料等減免」と「給付型奨学金」

一定の条件を満たした学生は、授業料・入学金の免除または減額と、返還不要の給付型奨学金を合わせて利用できます。それぞれの制度の詳細をご説明します。

授業料等減免とは

国として一定の考えに基づいて支援上限額を設定し、その上限額まで支援することとしています。現金支給ではなく、各学校の授業料等が減額されます。

私立大学に在籍する学生の場合、入学金から最大26万円、授業料から年間最大70万円が減免されます。通う学校の区分や国公立か私立かによって、免除・減額の上限額が異なります。

授業料等減免の手続きは、新入生の場合、入学時に、進学先の大学等で申し込みが必要です。在校生の場合、受付期間は学校によって異なりますので、学校の窓口などに確認しましょう。

授業料の免除・減額の上限額や手続きの詳細は、文部科学省のホームページで確認してみましょう。

参考:文部科学省「学びたい気持ちを応援します 高等教育の修学支援新制度」

給付型奨学金とは

要件を満たした学生が受けられる返済不要の奨学金のことです。使い道に制限はありませんが、学費や通学・学修に必要な資金として利用するのが望ましいと考えられます。

私立の大学・短大・専門学校のいずれかに在籍して自宅外から通学する学生の場合、返還不要の給付型奨学金として最大で月額75,800円を受け取れます。金額は、進学する学校の種別、国公立か私立か、自宅通学か自宅外通学かによって異なります。

給付型奨学金は、進学する前年の4月下旬から、高校などを通じて日本学生支援機構(JASSO)へ申し込むことができます。在校生は、年2回、毎年の春と秋に、在学中の大学等を通じて日本学生支援機構(JASSO)に申し込みます。受付期間は学校によって異なりますので、学校の窓口などに確認しましょう。

給付型奨学金の詳細は、日本学生支援機構(JASSO) 奨学金ホームページで確認してみましょう。

参考:日本学生支援機構(JASSO)「奨学金」

2025年度からは多子世帯を対象に大学無償化が拡充

2025年度からは、子どもが3人以上いる多子世帯への支援から所得制限が無くなり、「授業料等減免制度」の支援が拡充されました。多子世帯に該当すれば、新入生・在学生とも新制度の対象となります。

多子世帯への支援拡充は、大きく3つのポイントがあります。

子どもが3人以上いる世帯が対象

3人以上の子どもを同時に扶養している場合、大学等に通う子どもの授業料や入学金が支援されます。3人以上いる子どものうち、大学や専門学校等に通う子が複数人いれば、その人数分の支援が受けられます。

なお「子どもが3人以上同時に扶養されている」は絶対条件です。第1子が大学等を卒業し扶養から外れると制度が適用されないので注意しましょう。

所得制限なし

扶養する子どもが3人以上いる世帯であれば、所得制限がありません。多子世帯で本人に学習意欲があれば、世帯年収に関わらず支援の対象になります。

授業料と入学金の減額支援

所得制限なく、従来の「高等教育の就学支援制度」の授業料等の上限額が減免されます。進学先によって上限額が異なりますが、私立の4年制大学に進学する場合、子ども一人につき最大で、入学金26万円と授業料70万円×4年間の合計306万円が減免されます。

所得要件等に該当すれば、給付型奨学金も併せて利用できます。

大学無償化の対象となる条件と注意点

メリットが多いように見える大学無償化ですが、注意したい点も存在します。ここからは、大学無償化の課題や注意点を見ていきましょう。

大学無償化対象ではない学校も存在する

大学無償化は、どの学校でも支援が受けられるわけではなく、対象校は修学の支援に関する法律に基づき、一定の要件を満たした学校が対象となります。

志望する学校が無償化の対象となっているかどうかは、文部科学省のホームページなどで確認しておきましょう。

学力基準がある

学習意欲があることが、大学無償化の対象となる条件です。大学進学時点で対象となるのは、高校在学時の評定の平均値、学修計画書などの資料をもとに学修意欲が十分にあると認められた学生です。

また、入学時に制度の対象者と認定されても、在学中に対象外の判定を受けると支援を受けられなくなります。大学進学2年目以降も継続して制度の支援を受けるには、在学中の平均成績や単位の取得状況、学修計画書などをもとに、学修意欲があると改めて認められなければなりません。

具体的には、上位4分の3以上を維持する必要があり、このほかにも、留年や退学が決まった場合や、出席率が6割以下、習得単位数が6割以下になった場合に支援が打ち切られます。

多子世帯の条件

子どもを3人以上扶養する世帯であれば、第1子から大学授業料等が無償化となる制度ですが、1番上の子どもが大学を卒業し就職などの理由で扶養から外れると無償化の対象外になります。扶養する子どもが2人以下になれば無償化の新制度は利用できないようになります。また、扶養する子ども3人全てが大学生である場合には全員が無償化の対象となり得ます。

大学無償化の手続きについて

高校3年生段階で申込む「予約採用」と、大学等への進学後に申込む「在学採用」の2種類があります。

予約採用は、高校3年生の春以降、学校(高校等)から申込用紙を受け取り申し込み、10月頃に採用予定の候補者が決まります。ただし、「高等教育の就学支援新制度」による授業料や入学金の減免や「日本学生支援機構」の給付型奨学金は、進学後に行われるものなので、予約採用であっても進学前に必要な入学金は自分で工面して大学に支払い、入学後に大学で手続きをしてから減免額の返還を受けることになります。進学先の大学等によっては、入学金の支払いを猶予する制度を設けている場合もあるので、進学先に確認しましょう。

3人以上の子どもを扶養する多子世帯の授業料等無償化は、2025年4月から新しく始まる制度のため予約採用はなく、大学等へ入学してからの「在学採用」になります。入学手続き時には一度、入学金や授業料を全額自分で納付することになります。入学後に大学等が定めた期日までに、学生窓口(奨学金担当窓口)を通じて日本学生支援機構への申し込みを行い、採用されれば後日大学等から支援金が返還されます。なお、2026年から多子世帯の支援を申し込む場合には、予約採用ができるようになります。

まとめ

大学無償化と聞くと大学の学費が全て無料になるような印象を受けるかもしれませんが、支援には上限があるとともに、様々な要件があります。要件と支援金額については、文部科学省などのホームページから最新情報を確認しましょう。国の支援だけでは足りない場合は、金融機関の教育ローンを活用することも検討してみましょう。

教育ローンは、信用金庫などの金融機関が扱う、教育資金を賄う目的で受ける融資のことです。教育ローンの使途は幅広く、入学金や授業料といった学校納付金はもちろん、通学に伴う交通費や1人暮らしの生活費、教材代、留学費用などにも利用できる場合があります。手続き期間等は決まっておらず、1年間を通して相談ができるため、不明点などがあれば近くの信用金庫で相談してみてはいかがでしょうか。