指定校推薦に興味があるものの、「他の受験方法と何が違うの?」「受験する際の注意点は?」と疑問に思う方もいるでしょう。本記事では、指定校推薦の特徴や流れ、注意点をわかりやすく解説します。

目次

大学入試の3つの区分

大学入試は、一般選抜、学校推薦型選抜、総合型選抜(旧AO入試)の3つに分類できます。受験生は志望校や自分の強みに応じて、いずれかの方式を選択します。文部科学省の「令和6年度国公私立大学入学者選抜実施状況」によると、全大学の入学者のうち約48%が一般選抜、約35%が学校推薦型選抜、約16%が総合型選抜(旧AO入試)を経て入学しています。それぞれの出願条件や試験内容、入試時期などは以下のとおりです。

| 一般選抜 | 学校推薦型選抜 | 総合型選抜 | |

| 概要 | 学科試験重視 | 多面的に評価 | 多面的に評価 |

| 出願条件 | 大学・学部が提示する条件を満たすこと(学力重視) | 通学している高校の学校長の推薦があること | 大学・学部が提示する条件を満たすこと(能力や適性、個人的な活動重視) |

| 試験内容 | 共通テスト、大学の個別試験など | 書類審査、学科試験、面接など | 書類審査、学科試験、面接など |

| 時期 | 1月~3月頃 | 11月~12月頃 | 8月~12月頃 |

| こんな人におすすめ | ・学科の勉強が得意 ・3年生から勉強に力を入れ始めた | ・1、2年生からコツコツ勉強をしている ・定期テストの成績がいい ・大学でやりたいことが明確 | ・1、2年生からさまざまな活動をしてきた ・自分で考えて行動するのが好き ・大学でやりたいことが明確 |

参考:文部科学省「令和6年度国公私立大学入学者選抜実施状況」

一般選抜

一般選抜とは、学力検査(入学試験)の結果によって合否が決まる入試制度です。大学ごとに定められた試験科目や配点に基づき、学力で評価します。例年1月~3月頃に実施される場合が多く、多くの受験生がチャレンジするスタンダードな受験方法です。

学校推薦型選抜

学校推薦型選抜とは、通学している高校からの推薦を受けて出願する入試制度です。試験内容は大学によって異なり、主に書類審査や小論文、面接などが実施されます。学校推薦型選抜には、指定校推薦と公募推薦の2種類があります。

指定校推薦は、大学が特定の高校を指定し、その高校の生徒の中から推薦を受けた人のみが出願できる方法です。

一方、公募推薦は大学が定める出願条件を満たし、学校からの推薦を受ければどの高校の生徒でも出願できる制度です。私立大学だけでなく国公立大学でも実施されていますが、国公立大学は倍率が高く、私立大学に比べると合格率が低い傾向にあります。

総合型選抜(旧AO入試)

総合型選抜(旧AO入試)とは、書類審査と面接などを組み合わせて、入学志願者の能力や大学で学ぶ適性があるかを総合的に判定する入試制度です。学力試験の結果だけではなく、志望理由や将来の目標、活動実績なども重視されます。

総合型選抜(旧AO入試)では出身高校からの推薦は不要であり、入学志願者本人が直接出願できます。選考は例年8月〜12月頃に実施されることが多く、学校推薦型選抜よりも選考期間が比較的長い点も特徴です。

指定校推薦とは?

主に私立大学で実施される入試制度で、大学が特定の高校に推薦枠を設け、その高校から推薦された生徒を選考します。指定校推薦を利用するには、まず校内選考を突破する必要があります。そのため1年生から3年生の1学期(または前期)までの評定平均や、部活動や生徒会活動などへの積極的な参画などが重要になります。

指定校推薦のメリットとしては早期に高確率で進学先が決まる安心感が挙げられます。デメリットは専願制で他大学との併願ができないことです。

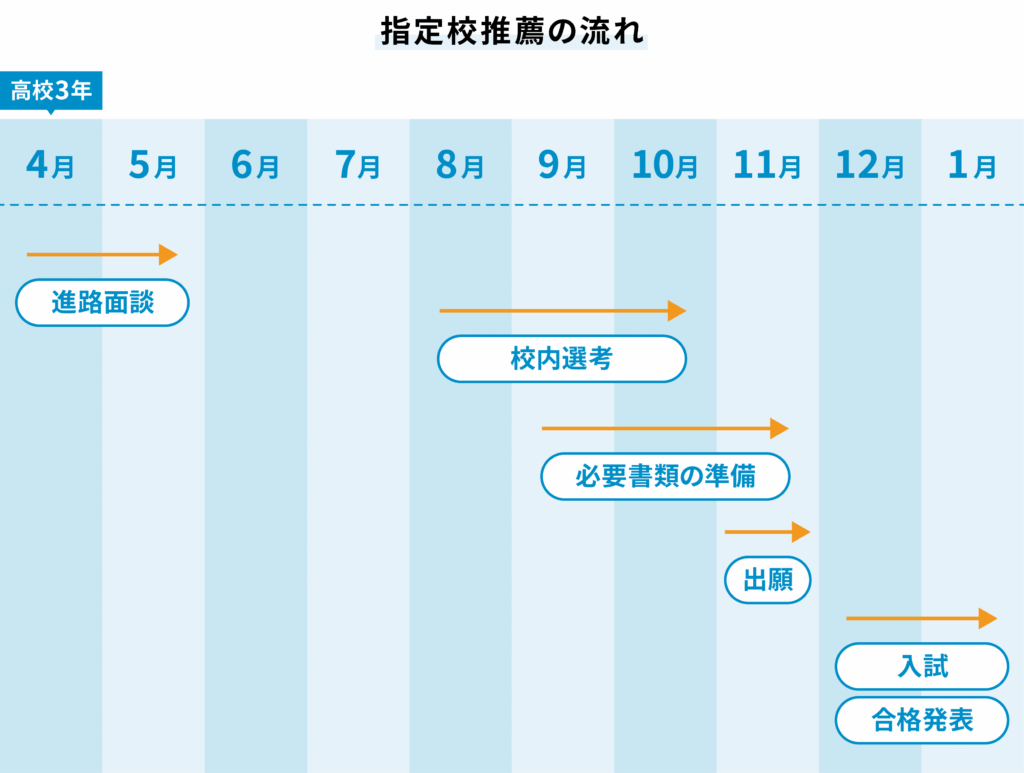

指定校推薦の流れ

一般選抜と比べて選考時期が早い指定校推薦では、計画的な準備が欠かせません。ここでは、指定校推薦の流れを事前に把握しておきましょう。

進路面談【高校3年4月頃】

高校3年生の4月頃には、多くの高校で進路面談が実施されます。進路面談では、希望する進学先や受験方法について担任の先生と話し合います。

指定校推薦を希望する場合は、この時点で意向を伝えておきましょう。早めに相談することで、その後の校内選考や必要書類の準備などの手続きをスムーズに進めやすくなります。

校内選考【高校3年9月頃】

指定校推薦の出願者が複数名いる場合は、9月頃に校内選考が行われます。校内選考では、評定平均をはじめとする学業成績に加え、課外活動や部活動の実績、取得している資格、日頃の学校生活への取り組みなどが総合的に判断されます。

また、選考の際に用いられる評定平均は、3年生の夏休み前までの定期テストの結果をもとに確定するケースが一般的です。そのため早い段階から成績や学校活動に意識を向けて取り組む必要があるでしょう。

必要書類の準備【校内選考後】

校内選考を通過すると、指定校推薦の出願に向けて必要書類の準備を進めることになります。指定校推薦の出願に必要な主な書類は以下のとおりです。

- 志願票

- 自己推薦書

- 高等学校長の推薦状

- 高等学校の調査書

必要書類のうち、志願票や自己推薦書は自分で作成する必要があります。また、大学によっては追加課題やレポートの提出を求められる場合もあります。志望校の必要書類を確認し、早めに準備を進めておきましょう。

大学での選考

必要書類を提出した後は、大学側で選考が行われます。選抜方法は大学によってさまざまで、書類審査のみで合否が決まる場合もあれば、面接や小論文、課題の提出などが課される場合もあります。

面接や小論文では、志望動機や高校生活での取り組み、将来の目標などについて問われることが多く、事前の準備が重要です。大学の選考基準をしっかり確認し、自分の考えを明確に伝えられるようにしておきましょう。

指定校推薦の注意点

指定校推薦を上手に活用するためにも、事前に注意点を確認しておきましょう。

基本的に専願が前提

指定校推薦は出願が1校しかできない専願を前提とした制度であるため、合格した場合はその大学に進学する必要があります。合格後の辞退は認められておらず、他の大学の一般入試や推薦入試との併願はできません。そのため、出願前には志望校や学部・学科について検討し、自分の進路に納得したうえで決断することが大切です。

一定以上の評定平均が必要

指定校推薦では、高校の成績(評定平均)が重視されます。各大学により基準は異なりますが、一般的には5段階評価で最低でも4以上が必要とされ、難関大学や人気学部では5に近い成績が求められるケースもあります。

また、指定校推薦の評定平均は1年生から3年生1学期(または前期)までの成績で評価されるため、受験直前の3年生から急に挽回するのは難しいのが実情です。よって、高校入学当初からコツコツと成績を積み重ねてきた生徒の方が評価される傾向にあります。

合格率が100%ではない

指定校推薦は他の入試方法に比べて比較的合格率が高いとされていますが、必ず合格できるわけではありません。不合格となる主な理由としては、志望動機が不明確であったり、学部・学科の特色や教育内容への理解が不足していたりする場合が挙げられます。また、面接での不十分な受け答えや提出書類の不備も不合格になるリスクが高まります。そのため、推薦枠に選ばれたからといって油断せず、入念に対策することが大切です。

指定校推薦で合格するためのポイント

指定校推薦での合格を目指すためにも、在学中から意識して取り組むべきポイントを把握し、早めに対策しておきましょう。

定期テストで高得点を取る

指定校推薦で出願するためには、大学が求める評定平均を満たしておく必要があります。そのためには、1年生の頃から定期テストで着実に高得点を積み重ねることが大切です。

なお、指定校推薦は高校3年間の成績が評価対象であり、3年生になってから頑張っても挽回は難しいです。そのため早い段階から学習習慣を確立し、定期テストで高得点を取り続ける体制を整えておきましょう。

部活動などに積極的に取り組む

指定校推薦の校内選考では、学業成績だけでなく課外活動への取り組みも評価の対象になる場合があります。

特に評価されやすいのは、単に参加しているだけでなく、部長やキャプテンなどの役職に就いていたり、大会やコンクールで成果を上げていたりする場合です。また、ボランティア活動や地域貢献活動なども、社会性や協調性のアピールポイントになります。

そのため、気になる活動や興味のある分野がある場合、積極的にチャレンジすることがおすすめです。

まとめ

指定校推薦は、安定した成績や積極的な学校生活への取り組みが評価される受験方法です。しかし、専願制や評定平均の高さなど、事前に理解しておくべきポイントもあります。後悔なく大学受験を終えられるように、納得したうえで指定校推薦を利用しましょう。

また、高校3年生は通塾や大学進学の準備、教材費や模試代などで出費が増える時期です。さらに進学後は学費や教科書代に加え、1人暮らしをする場合は家賃や生活費といった費用もかかります。

こうした費用面の不安を軽減するために、教育ローンの活用を検討するのも有効な選択肢です。信用金庫では家計状況に合わせた融資のご提案も行っておりますので、教育ローンをお考えの方はお近くの信用金庫へご相談ください。