大学への進学をきっかけに、一人暮らしを始めるケースは珍しくありません。しかし「初期費用はどのくらい必要」、「毎月の生活費にはどのくらいのお金がかかるの」など、学生本人だけではなく、保護者の方も不安だと思います。この記事では、毎月の生活費など一人暮らしをする大学生のお金事情から、お金を節約するコツなどをご紹介します。一人暮らしの参考にしてください。

目次

一人暮らしにかかる初期費用

一人暮らしを始めるにあたって、最初にかかるのが初期費用です。

学生の一人暮らしでは、学生寮と呼ばれる食事付きの学生会館と、アパートなどを借りる場合があります。日本学生支援機構が実施した令和4年度「学生生活調査結果」によれば、私立大学に通う一人暮らしの学生のうち、学生寮の割合は約16%、アパートなどを借りているのが約84%となっています。今回は、割合の多いアパートでの一人暮らしをベースに考えていきたいと思います。

参考:日本学生支援機構「令和4年度学生生活調査結果」

賃貸契約の費用

アパートなどの賃貸物件を借りるには、一般的に日割り家賃や前家賃、敷金・礼金が家賃2ヵ月分程度、仲介手数料が家賃1ヵ月分程度かかります。合計すると、概ね家賃5ヵ月分ほどが目安と言われています。さらに火災保険料として2万円程度、家賃保証会社への保証料として家賃0.5ヵ月分程度かかる場合があります。

また、女子の一人暮らしの場合、保護者からすると心配な面が多く、防犯面の整った物件に住んでほしいという理由などから、必然的に男子よりも家賃が高くなる傾向があります。

賃貸契約時の費用

| かかる費用 | 概要 |

| 日割り家賃・前家賃 | 日割り家賃は、入居から月末までの家賃で日割り計算される。前家賃は入居の翌月分の家賃のこと。 |

| 敷金 | 家賃の滞納や原状回復費用の備えとして入居時に預け、未使用分は退去時に戻ってくる。借主の故意・過失ではない経年劣化による原状回復費は、敷金から差し引かれない。 |

| 礼金 | 大家さんへの謝礼。戻ってこない |

| 仲介手数料 | 物件の仲介をした不動産会社への手数料 |

| 火災保険料 | 家財補償や個人賠償責任補償など。2年ごとに更新 |

| 保証料 | 家賃保証会社を利用する場合に必要。入居者が何らかの事情により家賃が払えなくなったときに、家賃保証会社が入居者に代わって家賃を立て替える仕組みであり、必須条件としている物件もある。 |

引っ越し費用

引っ越し費用は、移動距離が長く、荷物の量が多いほど高くなります。単身で近距離の場合には、3万円から5万円程度が目安となりますが、3月、4月は引っ越しが集中する時期のため、予約も取りづらくなります。荷物を最小限にする、複数業者を比較するなど工夫をしましょう。

新生活に必要な家具・家電、生活用品の購入費用

入居先を確認して、必要な家具家電を揃えましょう。照明器具やエアコンの設置状況によって初期費用が変わります。最近の大学生はパソコンが必需品となっているため、テレビを持たない学生が増えています。多くの大学の近くには、学生向け賃貸物件という入居の条件が学生に限定している物件もあります。学生向け賃貸物件では、家具や家電が最初から設置されている場合や、宅配ボックスやコインランドリーなどの設備が整っている物件も多くあります。条件の良い物件は合格発表前から仮契約をしている方も多くいるようです。

新生活で必要な家具・家電の例

| 家具 | テーブル・デスク、ベッド、ソファなど |

| 家電 | 冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、電気ポット、ドライヤー、テレビ、炊飯器、掃除機、照明、エアコンなど |

大学生の一人暮らしにかかる1ヵ月の費用はどのくらい?

大学生一人暮らしの生活費

一人暮らしの大学生が1ヵ月に必要な生活費はいくらなのでしょうか。

日本学生支援機構が実施した令和4年度「学生生活調査結果」によれば、一人暮らしをする大学生の平均生活費は年間で1,071,800円であるとわかります。1ヵ月あたりでは、約89,300円必要という計算になります。

ただし、あくまでも平均生活費であるため、地域によってはもう少しかかる場合もあります。9万円から12万円程度と見ておくとよいでしょう。

参考:日本学生支援機構「令和4年度学生生活調査結果」

生活費に困らないための対策

生活費に困らないためには、必要最低限のものだけを購入して、手元に資金を残しておくことが重要です。アルバイトが思うように決まらなかったり、体調を崩したり、思いがけない出費があったりと、想定外が続いても対応できる余裕を残しておきましょう。そのうえで、以下の対策を行うと良いでしょう。

節約する

食費の節約は、外食や出前を減らして自炊を増やすところから始めましょう。お米をまとめて炊いて小分け冷凍にしておけば、すぐにお米が食べられます。冷凍食材やレトルト食品、缶詰やパスタソースなど便利なものも併用しながら自炊を始めましょう。

アルバイトをする

アルバイト先の選び方によっても節約につながります。「時給の高さ」はわかりやすいメリットですが、それ以外にも「まかないがある」「社割がある」など、付加価値のあるアルバイト先を探してみましょう。最近では、1日だけなどすき間時間で働けるアルバイトもあります。

学生アルバイトとして意識したいのは「103万円の壁」。1月1日から12月31日までの年収が103万円を超えると、本人が所得税と住民税を負担することになる上に、親が「特定扶養控除」を利用できなくなります。親の税負担を気にしなくてよければ、「勤労学生控除」を申請すると、年収130万円まで所得税がかからなくなります。

一人暮らしの費用が足りない時の対処法

足りなくなってからでは解決手段が限られますので、まずは足りなくならないように気を付け、親などに早めに相談をしましょう。

家計の急変などでどうしても親など身近な人に頼れない場合には、奨学金(家計急変・緊急・応急採用)や、教育ローンなどの利用があります。

奨学金制度を活用する

奨学金は学生本人が契約者となります。給付型は返還不要なタイプ、貸与型は卒業後に返還が必要です。

日本学生支援機構の奨学金は、基本的には高校在学中に申し込むものですが、生計維持者(原則:父母)の病気や失職、破産、死亡など、予期できない事由により家計が急変した場合に利用できる奨学金として、給付型(家計急変採用)や貸与型(緊急採用・応急採用)があります。年間を通じて随時、申し込みを受け付けているため、申し込みを希望する場合は、在学している学校に相談してみましょう。

参考:日本学生支援機構「被災・家計急変時の申込み手続き(家計急変採用、緊急・応急採用)」

教育ローンを活用する

教育ローンは保護者が子どもの教育のために、金融機関等からお金を借入れます。授業料のほか、就学にかかる付帯費用として、交通費や教材費、アパート費用(敷金・礼金・家賃)などにも利用できます。

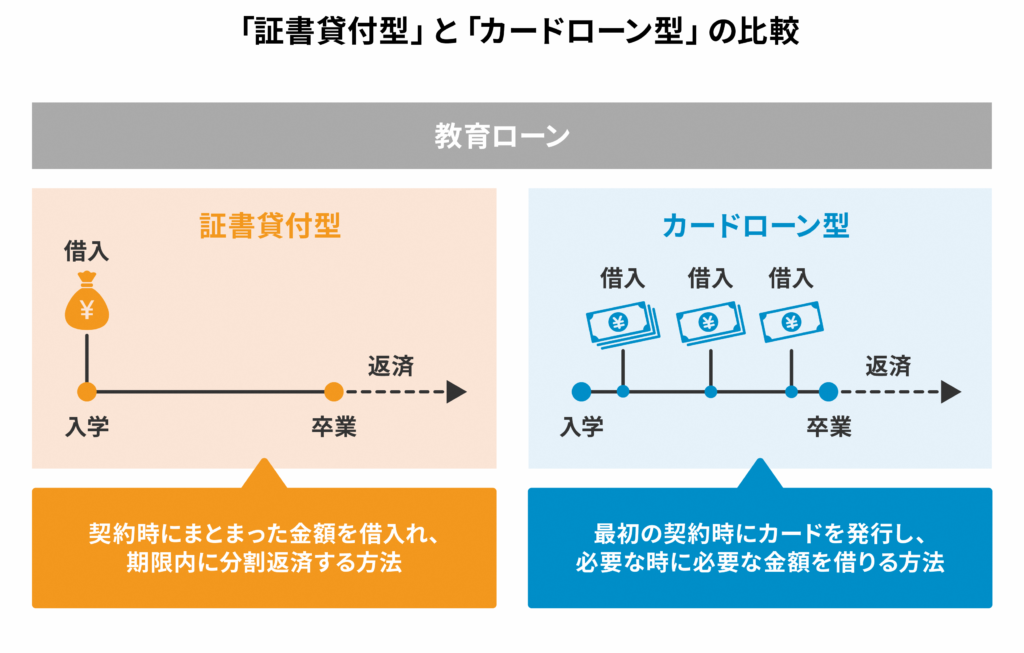

教育ローンには、「証書貸付型」と「カードローン型」の2種類があり、証書貸付型では、契約時にまとまった金額を借入れ、期限内に分割返済していきます。在学中は利息のみを返済して、卒業してから元金+利息を返済することもできます。手元にまとまった資金ができたら、繰り上げ返済もできます。

カードローン型は、最初の契約時にカードを発行し、必要な時に必要な金額を借りる方法です。限度額の範囲内であれば、カードを使ってATMから何度でも借入できるため、少額な出費への対応にはカードローン型が向いています。

まとめ

一人暮らしでは、学生生活を楽しんだり、生活力を身につけて成長できたり、さまざまな魅力があります。一方で、家賃や光熱費、食費など、生活費がかかるため、お金の管理が苦手な人は、必要以上にお金を使いすぎてしまうケースがあるので注意してください。大学生は、ゼミやサークルの飲み会やイベントごとが多いため、あっという間にお金がなくなってしまうこともあります。

大学生の間は自由になる時間が多く、勉強にも遊びにも打ち込める期間であると言えます。

将来を見据えて様々なものを得られるような、有意義な大学生活を送ってください。