普段何気なく目にしている車のナンバープレート。その数字や色の組み合わせには、それぞれ意味があります。この記事では、車のナンバープレートの基本的な見方から、人気の数字や特別な種類のプレートをご紹介。さらに、ナンバープレートの変更手続きや注意点まで解説します。

目次

ナンバープレートとは

ナンバープレートは個々の車に与えられた「身分証明書」のようなものです。公道を走る車には、ナンバープレートの取り付けが法律で義務付けられています。

ナンバープレートに記された地名や色・数字からは、車の所有者や登録された場所、車の種類などがわかるようになっています。これにより、事故や犯罪が起きた際に車両を特定したり、自動車税の納付状況や車検の管理を円滑にすることができるのです。

ナンバープレートは、交通社会の秩序を維持する重要な役割を担っています。

ナンバープレートの見方

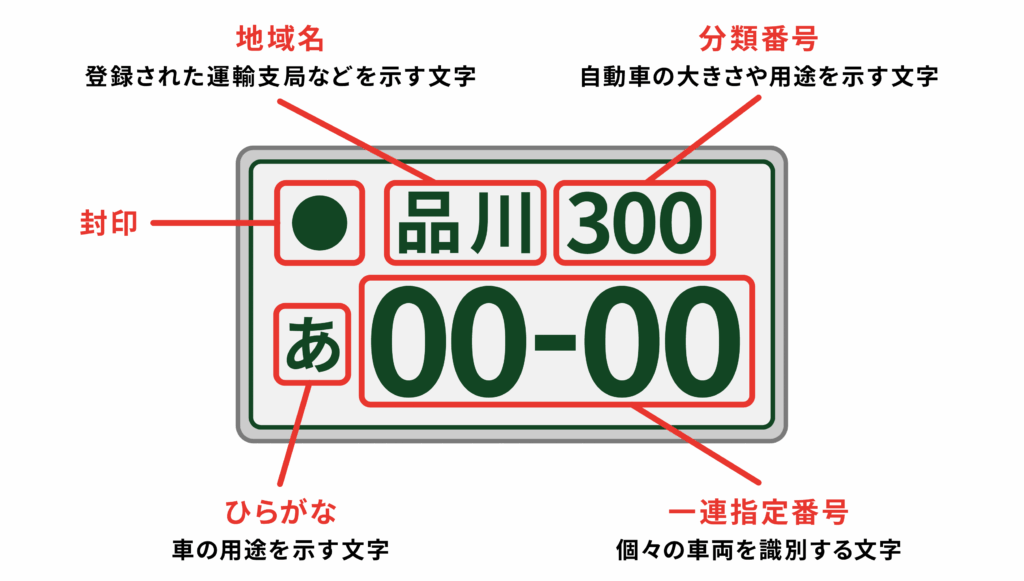

ナンバープレートに書かれた文字や数字は、「地域名」「分類番号」「一連指定番号」「ひらがな」の4つの要素で構成されており、それぞれ意味があります。これらを順番に読み解いていきましょう。

地域名

地域名は「その車がどこで登録されたか」を示しており、車の登録を担当する運輸支局や自動車検査登録事務所のエリア名が表示されます。

近年は、地域振興を目的とした「ご当地ナンバー」も増えています。例えば、もともと「品川」ナンバーのエリアだった世田谷区で「世田谷」ナンバーが導入されたほか、山梨・静岡の両県にまたがる「富士山」ナンバーも登場しました。

分類番号

地域名の右横にある数字が分類番号です。先頭の1桁で、下の表のように自動車の大きさや用途が分かります。近年はナンバーの一連指定番号(大きく表示された4桁の番号)を好きな数字にできる「希望ナンバー制度」により、人気の番号に集中した結果、分類番号と一連指定番号の組み合わせパターンが枯渇し、分類番号の下2桁にアルファベットが使われることもあります。

| 先頭の数字 | 用途・車種 |

| 1 | 荷物の運搬を目的とする普通自動車(トラック等) |

| 2 | 定員11名以上の普通乗合自動車(バス等) |

| 3 | 定員10名以下の普通乗用自動車(セダン等) |

| 4,6 | 荷物の運搬を目的とする小型自動車(ライトバン等) |

| 5,7 | 小型規格に収まる乗用自動車(軽自動車等) |

| 8 | 特別な用途の車(パトカー等) |

| 9 | 大型特殊自動車(建設機械を除く) |

| 0 | 大型特殊自動車(建設機械) |

一連指定番号

中央に大きく表示される4桁の番号が「一連指定番号」です。

この番号は「1」から「9999」まであり、個々の車両を識別するためのものです。

基本的には順番に割り当てられますが、「希望ナンバー制度」を利用して好きな番号を選ぶことも可能です。ただし、「1」や「777」のような特に人気が高い番号は抽選となります。

ひらがな

一連指定番号の左にあるひらがな1文字は車の用途を示します。主な区分は以下のとおりです。

| ひらがな | 用途 |

| あいうえ/かきくけこ/を | 事業用車両 |

| りれ | 事業用車両(軽自動車) |

| さすせそ/たちつてと/なにぬねの/はひふほ/まみむめも/やゆ/らりるろ | 自家用車 |

| あいうえ/かきくけこ/さすせそ/たちつてと/なにぬねの/はひふほ/まみむめも/やゆよ/らるろ/を | 自家用車(軽自動車) |

| われ | レンタカー ※軽自動車は「わ」のみ |

| よ/EHKMTY | 駐留軍人用車両等 |

| AB | 駐留軍人用車両等(軽自動車) |

また、以下の4つのひらがなは、視認性の確保や縁起を担ぐといった配慮からナンバープレートには使われません。

「お」:「あ」や「む」と形が似ており、見間違えやすいため

「し」:「死」を連想させ、縁起が悪いため

「へ」:「屁」を連想させることや、「え」と聞き間違えやすいため

「ん」:単独での発音がしにくく、他の文字と区別しづらいため

ナンバープレートの色

ナンバープレートは、背景色と文字色の組み合わせで、車種や用途を区別しています。

| 軽自動車 | 普通自動車 | |

| 自家用 | 黄色地に黒文字 | 白地に緑文字 |

| 事業用 | 黒地に黄色文字 | 緑地に白文字 |

街でよく見かける白や黄色のプレートは自家用です。タクシーや宅配便の車は事業用のため、緑か黒のプレートがついています。

ナンバープレートで人気の数字

ナンバープレートの中で、一連指定番号だけは、「希望ナンバー制度」を使えば好きな数字を選べます。ただし、人気の番号は抽選となり、当選しないと取得できません。この抽選対象の番号は、一連指定番号が同じでも分類番号やひらがなとの組み合わせでパターンが膨大なうえ、抽選で払い出し数が調整されるため、なくなる心配はないといえるでしょう。ここでは、人気が高い数字とその理由を解説します。

ナンバーワンの「1」

「1」は常に人気を誇る数字です。特別で力強いイメージを持ち、「No.1」「唯一」「トップ」といった意味を連想させるからでしょう。その人気は高く、「1」と「1111」は、全国一律で抽選対象になるほどです。

縁起が良いとされる「3」

「3」は金運や発展を象徴する縁起の良い数字として人気です。風水で金運アップにつながる数字とされるほか、日本でも「三種の神器」や「三位一体」のように、安定や調和の象徴として使われてきた歴史が人気の理由でしょう。

ラッキーセブン「7」

「7」は幸運の象徴「ラッキーセブン」として世界的に人気の数字です。日本でも「七福神」や「七五三」のように、古くから神聖な数字とされてきました。特に「7」「777」「7777」は人気が集中し、全国一律で抽選対象となっています。

末広がりの「8」

「8」は商売繁盛や発展を願う人々に好まれる数字です。日本では「八」の形が「末広がり」で縁起が良いとされ、中国では「富」を意味する言葉と発音が似ている最強の吉数とされています。さらに、横にすれば「無限(∞)」のシンボルにもなります。その人気から、「8」「88」「888」「8888」まで、すべて全国一律で抽選対象です。

人気の組み合わせ

自分だけの特別な意味を持つ数字の組み合わせも人気です。例えば、「1122(いい夫婦)」「2525(ニコニコ)」などの「語呂合わせ」や、記念日やイベントの年の番号は定番人気です。さらに、左右対称の「8008」や連番の「1234」、区切りの良い「1000」といった番号も、見た目の良さから人気があります。

図柄入りのナンバープレート

ナンバープレートは図柄入りのものも選ぶことができます。図柄入りのナンバーは、地域やイベントをPRする「走る広告塔」として2017年に導入されました。

地域の風景やシンボルを描いた「地方版」(例:富士山、くまモン)のほか、大阪・関西万博などのイベントを記念した「全国版」があります。ナンバープレートの取得に必要な手数料に加え1,000円以上の寄付をするとフルカラー版をつけられます。デザイン一覧や申込み方法については、国土交通省のページで確認してみてください。

国土交通省「図柄入りナンバープレート」

ナンバープレートについてのよくある疑問

ここからは、ナンバープレートに関するよくある疑問について、Q&A形式で分かりやすく解説します。

引っ越し後、ナンバープレートの変更は必要?

現在の運輸支局の管轄外へ引っ越す場合は変更が必要です。

「運輸支局の管轄」とは、国が定めた車の登録手続きをおこなう担当エリアのことです。もし、同じ都内や県内でも、この担当エリアが異なる市区町村へ引っ越した場合は、ナンバープレートを変更しなければなりません。例えば、同じ東京都内でも、渋谷区(品川ナンバー)から、新宿区(練馬ナンバー)へ引っ越した場合は変更が必要です。

この手続きは、車検証の住所変更と合わせ、原則として引っ越した日から15日以内にする必要があります。

ナンバーを変えたいときの手続きは?

変更の種類によって変更の手続き方法や費用が異なります。

希望ナンバーや図柄ナンバーへの変更の場合は、予約センター窓口かWebからの事前申込みが必要です。希望・図柄ナンバー以外のナンバー変更は、事前申込み不要です。

全てのナンバープレートは、運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で下記のような変更手続きが必要であり、主な流れは次のとおりです。

- 申込みと手数料の支払い(希望ナンバー・図柄ナンバーの場合のみ)

- 必要書類を用意

- 運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で手続き

- 旧ナンバーを返却し、新ナンバーを車に取り付け、封印してもらう

費用の目安は、希望・図柄ナンバーなら5,000円程度、転居の場合は登録料350円とナンバープレート代(2,000円程度)です。

取扱いで気を付けることは?

ナンバープレートの取扱いで気を付けることは、文字や数字がはっきり確認できる状態を維持しなければならないことです。そのため、設置角度などが法律で細かく定められており、違反すると罰則として違反点数2点の加点と50万円以下の罰金が科されます。例えば、以下の行為はすべて禁止対象です。

破損、紛失した場合の対応は?

管轄の運輸支局で再交付が必要です。盗難の場合は、悪用防止のため警察にも届け出ましょう。再交付費用は、地域やナンバープレートの種類によって異なりますが、2,000円程度が相場です。

まとめ

ナンバープレートの地名や色、数字の組み合わせは、多くの情報を伝えています。数字に想いを込め、故郷の図柄を選ぶことで、愛車はさらに特別な一台になるでしょう。 車を購入する際は、希望ナンバーの手数料のほかにも、何かと費用がかかるものです。マイカーローンを活用すれば、そうした購入時の負担を計画的に分散できます。マイカーローンを検討される方は、お近くの信用金庫にご相談ください。