家の耐震性を示す耐震等級。しかし「等級の違いって実はよくわからない」という方も多いのではないでしょうか?この記事では、それぞれの違いや性能、耐震等級の高い家を建てるメリットをわかりやすく解説します。

目次

耐震等級とは?

耐震等級とは、建物が地震に対してどれだけの耐久性を持っているかを示す指標です。家がどのくらいの地震に耐えられるかを数値化することで、住宅の安全性を客観的に評価できます。

日本の建築基準法では、人命を守るための最低限の耐震基準が定められています。これに対して耐震等級は、その基準をクリアしたうえで、建物がどれくらい地震に強いかをわかりやすく3段階で示したものです。耐震等級は、住宅の品質や性能をわかりやすく表示するために作られた「住宅性能表示制度」で定められており、2000年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいています。

なお、耐震等級とは別に、地震対策として免震構造や制震構造というものもあります。これらは耐震等級が「建物自体の強さ」を表す指標であるのに対し、異なるアプローチで地震に対応する技術です。免震構造は建物に地震の「揺れ自体を伝えにくく」し、制震構造は建物内に「伝わった揺れを軽減する」ことで、それぞれ独自の方法で建物と居住者を地震から守ります。

日本は地震大国であり、東日本大震災や熊本地震、能登半島地震などの大地震が発生しています。さらに南海トラフ地震のリスクも懸念されるため、耐震等級の高い家を選ぶことは、安心して暮らすための重要な要素となるでしょう。

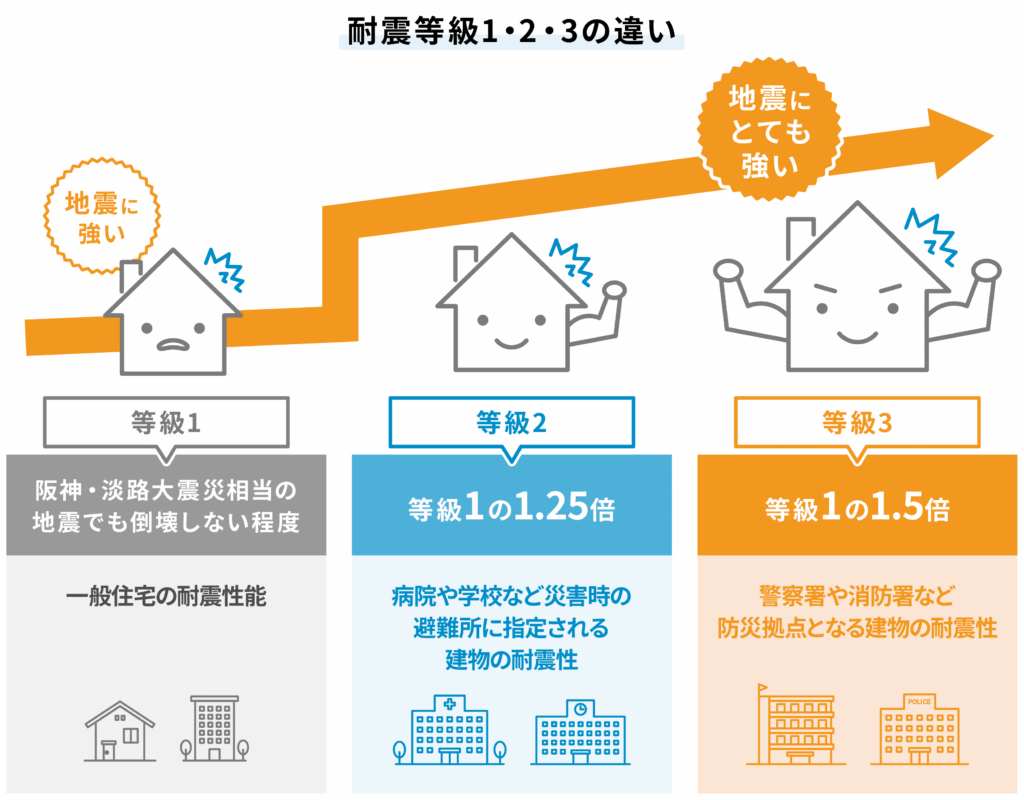

耐震等級1・2・3の違い

耐震等級は1・2・3の3段階に分かれており、数字が大きいほど建物の耐震性能も高くなります。ここでは、それぞれの等級がどのような基準や性能を持っているのかを見ていきましょう。

耐震等級1

耐震等級1は、建築基準法で決められている最低限の耐震性能と同じレベルの家に付けられる等級です。具体的には、数百年に一度程度の大地震(震度6〜7)でも住宅が倒壊や崩壊しないこと、数十年に一度程度の中規模地震(震度5程度)では損壊しないことが目安です。

2000年以降の新築住宅については建築基準法を満たすことが義務付けられています。そのため、新築住宅を建てる場合は、耐震等級1相当の性能が必須です。

ただし、「倒壊や崩壊しない」というのは、建物が完全に無傷であることを保証するものではありません。大きな揺れでは壁や柱などにひび割れや損傷が出ることもあり、補修や建て替えが必要になる場合もあります。

耐震等級2

耐震等級2は、耐震等級1の1.25倍の地震に耐えられる耐震性能を持つ住宅に与えられる等級です。柱や壁などが強化され、より大きな揺れにも耐えられる設計がされています。

また、長期優良住宅の認定基準では耐震等級2以上が条件となっています。つまり、耐震等級2以上の住宅は長期間安心して住み続けられる安全性の高い住宅であると認められていることを意味します。

さらに、災害時の避難所に指定される学校や公共施設も、耐震等級2以上の強度が求められています。したがって、住宅でもより安心感や安全性を重視したい方に選ばれることが多い等級といえるでしょう。

耐震等級3

耐震等級3は、耐震等級の中で最も高い耐震性能を持つ等級です。耐震等級1の1.5倍の地震に耐えられる強度が求められています。

なお、耐震等級3は、警察署や消防署など防災拠点となる建物にも採用される基準です。住宅においても、家族や資産を守るために最高レベルの安全性を確保したい方に選ばれることが多い等級となっています。

耐震等級の性能

耐震等級によって、実際の大地震でも住宅の被害状況に大きな差が出ることが確認されています。国土交通省によると2024年に発生した能登半島地震では、2000年の新耐震基準以降(耐震等級1以上)に建てられた木造住宅の半数以上が無被害でした。【参考1】

さらに、2016年に発生した熊本地震では、耐震等級3の住宅16棟のうち14棟が無被害。残り2棟も軽微な損傷にとどまり、倒壊や大破はありませんでした。一方で、耐震等級1の住宅301棟のうち181棟が無被害、101棟が軽微な損傷でしたが、7棟が倒壊、12棟が大破するなど、耐震等級による性能の違いが表れています。【参考2】

これらの実例からもわかるように、耐震等級の高い住宅は実際の大地震でも建物被害を最小限に抑える効果が期待できます。住宅の安全性を重視したい方にとって、耐震等級は住まい選びの大切な指標となるでしょう。

参考1:国土交通省「令和6年能登半島地震の建築物構造被害について」P3

参考2:国土交通省「「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイント」P5

耐震等級の高い家を建てるメリット

耐震等級の高い住宅は、地震に強いだけではありません。日々の安心感や金銭的なメリットなど、さまざまな利点があります。ここでは、耐震等級の高い家を建てることで得られる代表的なメリットを解説します。

日々安心して暮らせる

耐震等級の高い住宅に住むことで、地震による建物の倒壊リスクを軽減できます。日本は地震が多い国のため、将来、何度も地震に遭う可能性があります。そのため「万が一のときでも家が守ってくれる」という安心感は、日々の生活においてとても大きなメリットです。家族や大切なものを守るためにも、耐震性能の高い住宅は心強い選択といえるでしょう。

地震保険料の割引を受けられる

地震保険は、地震や地震による津波を原因とする、住宅や家財の損害を補償する制度です。耐震等級の高い住宅は、地震による被害リスクが低いと評価され、保険料の割引が適用されます。具体的には、耐震等級1で10%、耐震等級2で30%、耐震等級3では50%の保険料割引が受けられます。住宅購入後のランニングコストを抑えられる点も、耐震等級の高い家の大きなメリットです。

住宅ローンの優遇を受けられる

耐震等級2以上の住宅は、住宅ローンのフラット35で優遇金利を利用できます。フラット35とは、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が、信用金庫や銀行と提携して実行する最長35年間の固定金利型住宅ローンです。

具体的には、耐震等級2の住宅で当初5年間、耐震等級3の住宅で当初10年間、通常よりも低い金利が適用されます。これは、地震による倒壊や大きな損傷のリスクが低く、金融機関から「安心して融資できる住宅」と評価されているためです。住宅ローンを利用する場合、金利優遇を受けることでマイホーム購入後の返済負担を抑えられます。

住宅ローンの仕組みを詳しく知りたい方は「住宅ローンの仕組みをわかりやすく!種類、金利や返済方法を解説」もご覧ください。

建物の資産価値が高くなる

耐震等級の高い住宅は、将来売却を考えたときに有利になる可能性があります。なぜなら、地震による被害リスクが低く、安全性が高い住宅として市場で評価されやすいためです。

実際に、耐震等級の高い住宅は、同築年数の住宅より高い資産評価を得られるケースがあります。また、耐震等級2以上は長期優良住宅の認定条件のひとつであり、住宅性能の面でも高く評価されやすくなっています。

耐震等級2・3の家を建てる方法

耐震等級2や3の住宅を実現するためには、設計や建築の段階で以下のような工夫が必要です。

| 工夫 | 効果 |

| 屋根瓦などを軽量化し、家全体の重量を抑える | 家が軽くなることで、地震による揺れの影響を軽減できる |

| 壁に筋交い(すじかい)を入れて建物の強度を高める | 揺れによるゆがみや倒壊リスクを減らせる |

| 基礎を強化して建物全体の安定性を向上させる | 地盤と建物のつながりを強くし、地震によるズレや沈下を防げる |

ただし、耐震等級2・3の家づくりには注意点もあります。例えば、建築費用が通常より高くなることや、構造上の制約により間取りの自由度が限られることです。また注文住宅を検討している場合は、設計段階で早めに建築士や建築業者の営業担当者に希望や条件を伝えておくことが大切です。

既存の住宅の場合でも、耐震リフォームによって性能を高めることができます。多くの自治体で、耐震診断や補強工事に対して補助金制度が設けられているので、お住まいの地域の制度を確認してみてください。

まとめ

耐震等級は、建物の耐震性をわかりやすく数値化した指標です。1・2・3の等級があり、数字が大きいほど耐震性能も高くなります。特に耐震等級2・3の住宅は、実際の大地震でも被害を抑えた実績があり、日々の安心感だけでなく地震保険料や住宅ローン、資産価値の面でもさまざまなメリットがあります。

一方で、耐震性の高い家を建てるには通常よりも建築費用がかかることも多く、住宅ローンやリフォームローンの活用が欠かせません。住宅ローン選びで迷った際には、ぜひお近くの信用金庫にご相談ください。